デジタル一眼レフカメラの性能指標の1つに、ダイナミックレンジと呼ばれるものがあります。白飛びや黒つぶれをしてしまう写真はダイナミックレンジが影響しており、ダイナミックレンジの幅を把握することができれば、うまく露出をコントロールすることができるようになります。ここではデジタルカメラのダイナミックレンジについて学んでみましょう。

ダイナミックレンジは1度の撮影で表現できる明るさの範囲のこと

この世の中にはさまざまな明るさがあります。昼と夜ではもちろん周囲の明るさが異なりますし、室内でも照明の下や窓のそば、部屋の片隅などでは明るさが違います。日常生活において異なる明るさがあることはごく自然なことで、私たちの目は明るさの幅に対応できるようになっているため、普段は何事もなく生活ができます。

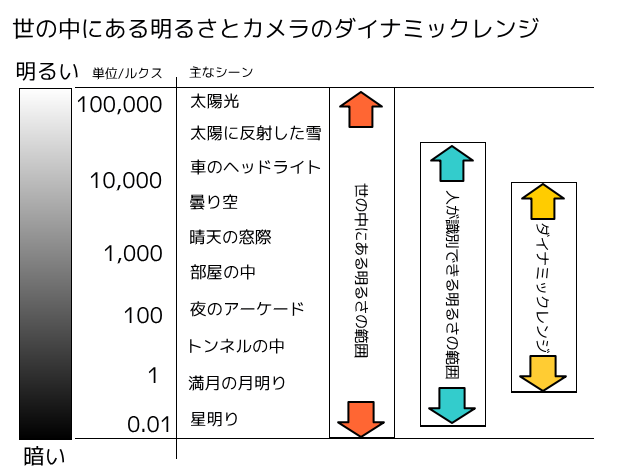

上の図を見てみましょう。この世にある明るさの範囲は、最も明るい太陽光から始まり、最も暗い星明り程度まであります。その差は一千万倍にもなり、EV(段)に換算すると実に20段以上になります。人間の目で識別できる明るさにも限界があり、だいたい0.01から20,000ルクス程度と言われています。人間の目もなかなかの高性能であり、かなり明るい場所から暗い場所まで見ることができますが、例えばトンネルの中から明るい場所に急に移動するとまぶしくなるように、慣れるまでに少し時間がかかります。

カメラで撮影した場合、明るさを識別できる範囲は更に狭く、この世にある明るさの半分から2/3程度しか諧調を表現することができません。一度の撮影で0.01ルクスから100,000ルクスまで写せる魔法のカメラがあれば完璧ですが、いくら技術が進歩したとは言え、そこまで広範囲を写せるカメラは現時点では存在しません。

一度の撮影でカメラが識別(データに諧調として記録)できる明るさの範囲のことをダイナミックレンジと呼び、上の図では黄色の矢印で示した範囲になります。

ダイナミックレンジが広いほど一度の撮影で表現できる明るさの範囲が広がりますので、明暗差に強い撮影ができることになります。

ダイナミックレンジを超えた部分は白飛びや黒つぶれになる

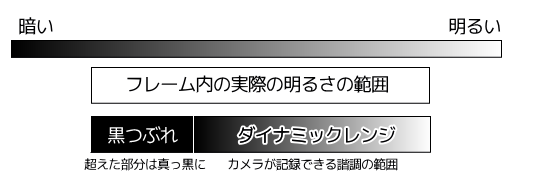

ダイナミックレンジは、1回の撮影において諧調を保ったまま写せる(記録できる)明暗差の幅ですから、その幅を超えた明るさの部分は諧調を記録することができなくなります。

ダイナミックレンジを超えてしまった場合、それより明るい部分は真っ白となり、暗い部分は真っ黒となります。これが白飛びや黒つぶれと呼ばれるものになります。

黒つぶれ

まず、上の写真を見てみてください。窓の外の景色ははっきり写っていますが、室内の様子は真っ黒になっていて見ることができません。

これは上の図のようにフレーム内にある実際の明るさの範囲より、カメラのダイナミックレンジの幅のほうが狭いため、暗い部分はすべて黒つぶれになっていることがわかります。

白飛び

それでは次の上の写真を見てみましょう。今度は室内の桶の様子はよくわかりますが、窓の外は真っ白になっていて何が写っているのかよくわかりません。

これは上の図のように暗い側のほうへ露出を合わせたため、明るいほうへはダイナミックレンジの幅が届かず、明るすぎる窓の向こうは白飛びになってしまっているのが分かります。

カメラのダイナミックレンジの限界を超えての記録はできない

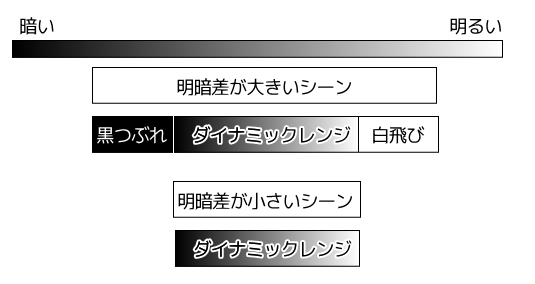

実際に撮影する場面の明暗差よりカメラのダイナミックレンジのほうが狭い場合は、いくら設定を調整しても白飛びや黒つぶれを回避することはできません。

しかし明暗差が小さいシーンなら、カメラのダイナミックレンジが同等またはそれ以下である場合は、うまく露出を調整することで、白飛びや黒つぶれをさせずに撮影することも可能です。

ダイナミックレンジが広いほど良いカメラ?

写真を撮るうえで、極端な明暗差を避けることは大切ですが、ダイナミックレンジの広さは共通ではなく、カメラによって大きく差があります。これはカメラというよりは、イメージセンサー(撮像素子)の性能に左右されます。

この世の中の明るさの範囲は段換算で約24EVほどありますが、残念ながら24EVを一度に記録できるようなイメージセンサーはありません。

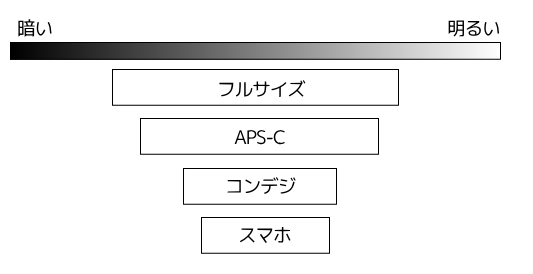

一般的には撮像素子の面積が大きいほどダイナミックレンジが広い傾向にあり、ざっとですが各カメラごとにダイナミックレンジの幅の目安表を作ってみました。

ダイナミックレンジの幅は各メーカーごとに基準が違い、カタログ上でも仕様で正確な数値をうたっていないため単純比較はできませんが、センサーサイズが大きいものほどダイナミックレンジが広くなる傾向があります。最近では高性能なセンサーを搭載したスマホも登場してきているため、下手なコンデジよりもダイナミックレンジが広いスマホもあるようです。

確かにダイナミックレンジが広いほど、明暗差が大きいシーンでも白飛びや黒つぶれを起こしにくく、RAWで記録した際の調整の幅が広がることは言うまでもありません。

しかしダイナミックレンジはISO感度に大きく依存するため、感度を上げれば上げるほどダイナミックレンジの幅は狭くなり、ノイズとなって現れやすくなることも事実です。

また、明暗差がない写真はメリハリや力強さがなくなってしまい、全体的にコントラストが少ない写真になってしまうため、何でもかんでも諧調がある写真を撮らなければならないということではありません。

ダイナミックレンジの幅を考えた上手な撮影方法

ダイナミックレンジの幅はカメラに依存しますから、ご自分のカメラで撮影できる明暗差の幅を理解したうえで撮影することがポイントです。

1つは極端な明暗差を避けた撮影方法が挙げられます。フレーム内の明暗差が少なければ十分カメラのダイナミックレンジの幅の中で撮影することができますし、そういった構図を考えながら動き回ることも上達の1つと言えます。

またあえて白飛びや黒つぶれを作ってしまい、ハイキーやローキーな写真に仕上げてしまうのも表現方法の1つです。明暗差が少ない被写体であっても、あえて暗く露光させることで黒つぶれを作ることもできますし、故意に明るくして強引に白飛び写真にしてしまう方法もあります。

上の写真のように、あえてアンダーに仕上げて、黒つぶれを作ることで重厚感ある写真になります。

このようにオーバー気味にして白飛びを作れば、軽くて明るい作品になります。背景の空の色は完全に飛んでいますが、違和感のない写真に仕上がっています。

ハイダイナミックレンジ(HDR)合成という技法もあります

同じアングルで異なる露出の写真を数枚準備し、レタッチソフトや合成アプリなどで合成して、白飛びと黒つぶれをなくしたハイダイナミックレンジ(HDR)写真と呼ばれる技法もあります。

特に明暗差の大きい風景や夜景などに適していて、ダイナミックレンジをつなぎ合わせて全ての明るさに諧調があるような写真に仕上げることができます。海外などではこの合成写真にクセのある絵画調の作風に変え、SNSなどに投稿している姿をよく見かけます。

上の図は、異なる3枚(暗め・標準・明るめ)の写真をレタッチソフトで合成し、黒つぶれや白飛びを抑えた写真に仕上げました。諧調があるためコントラスト感が低く、のっぺりとした写真に仕上がりますが、今後技術が発達し、もっとダイナミックレンジが広いカメラが登場したら、撮って出しでこんな写真が撮れるようになるかもしせませんね。

カメラのダイナミックレンジとは まとめ

- ダイナミックレンジとは1回の撮影で諧調が確保できる明るさの範囲のこと

- ダイナミックレンジの範囲を超えた明るさの領域は、白飛びか黒つぶれになる

- 特に逆光や屋外と室内を同時に写す場合など、明暗差が激しい場所では要注意

- イメージセンサーが大きいデジタル一眼レフカメラはダイナミックレンジも広い

- スマホや廉価版コンデジなどはダイナミックレンジが狭い

- 必ずダイナミックレンジの範囲内で撮影する必要はない

- 複数の写真を合成して1枚の写真にするハイダイナミックレンジ(HDR)という技術がある

どれだけ上手な人が撮影しても、カメラのダイナミックレンジを超えてしまえば白飛びや黒つぶれが発生します。自身のカメラの限界を把握しながら、最適な構図や明暗差を考慮しながら撮影するのも楽しみの1つですし、あえて白飛びや黒つぶれをさせる表現方法もありと言えます。上記を参考にデジタル一眼レフカメラの知識を深めてください。