風景撮影などで、明るい背景と暗い被写体などの境界に紫色の変な色が写ってしまったことはありませんか。これはパープルフリンジと呼ばれており、色収差の1つです。画質の低下を招く厄介者として嫌われていますが、ちょっとした工夫でパープルフリンジを軽減することもできます。ここではパープルフリンジの意味や対策法について学んでみましょう。

パープルフリンジは明暗差が大きい境界で発生しやすい

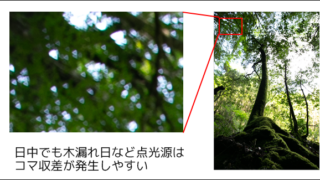

まず、下の写真を見てみましょう。

美しい中国庭園の写真で、ぱっと見たところ何も不具合はないように見えますが、右上の赤丸で囲んだ場所を拡大してみると・・・

木の枝や葉と背景の間に、なにやら紫色になっている部分がありますが、これがパープルフリンジと呼ばれるものです。

このようにパープルフリンジは極めて明るいバックに暗いものが重なり合う時によく発生し、実際には存在しない紫色が境界に現れます。特に明暗差が大きい逆光時やF値を開放して撮影するときなどにはよく発生します。

パープルフリンジの原因

極端な明暗差

前述したとおり、パープルフリンジは極めて明るいバックに暗いものが重なり合う時によく発生し、実際には存在しない紫色が境界に現れます。特に逆光時やF値を開放して撮影するときなどにはよく発生します。

イメージセンサーの特性

イメージセンサー(撮像素子)の中には明るい被写体と暗い被写体の境界をうまく処理できず、偽色として記録されてしまうことがあります。近年のセンサーは性能が向上しているため、イメージセンサーが原因でパープルフリンジが発生することは少なくなっているようです。

レンズによる色収差やにじみの影響

パープルフリンジが発生する原因は極端な明暗差であることは確かですが、これはレンズの性能によっても大きく変わります。メカニズムはとても難しく、ここは初心者向けのサイトなので深入りした話はしませんが、軸上色収差や倍率色収差(興味のある人はこのワードでくぐってみてください)が原因で色がにじんでしまうことがパープルフリンジの大きな原因になっています。

レンズ収差については下記でも詳しく解説していますので、チェックしてみてください。

レンズの特性上フレームの中心部では収差が少ないためパープルフリンジは発生しにくく、四隅ほど発生しやすくなります。

このようにイメージセンサーによる原因は消えつつあるため、パープルフリンジが発生するタイミングは撮影するシーンとレンズの特性によって決まると言えます。

パープルフリンジ対策

パープルフリンジを完全になくすことは難しいですが、少し工夫することで発生を抑えることは可能です。以下のことを試してみましょう。

絞りを絞って撮影する

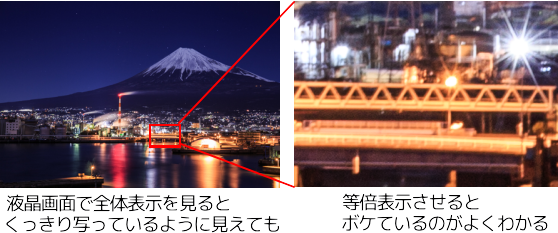

レンズによる原因の場合は軸上色収差が大きく関与しているため、一般的なレンズでは絞り込むことでパープルフリンジを抑えることができます。パープルフリンジはぱっと見では分かりづらいため、撮影後に等倍で確認すると良いでしょう。

高級レンズに買い替える

全てがそうではありませんが、性能が高い高級なレンズほど収差が小さくなるように設計されています。収差はパープルフリンジだけでなく、コマ収差や歪曲収差など画質低下の要素がたくさんありますから、よいレンズを使えばそれだけ画質の向上が期待できます。(高級レンズを使っても全くゼロになる訳ではありません)

レンズ沼にハマる可能性はありますが、予算に余裕があるのなら単品レンズにも手を出してみましょう。

レタッチソフトで補正する

出てしまったパープルフリンジを後から除去する方法もあります。近年ではレタッチソフトで簡単にパープルフリンジが除去できるような機能もあります。面白いほどパープルフリンジを補正することができるので、是非やってみてください。

RAWファイルで記録されているものはレタッチソフトで画質を劣化させずに補正することができます。Adobeから発売されているLightroomでは、レンズ補正を使うことで紫色はもちろん、緑色系のフリンジも除去できます。

パープルフリンジとは まとめ

- パープルフリンジとは明暗差がある境界で発生する紫の偽色のこと

- パープルフリンジはレンズの色収差による原因が大きい

- 収差が大きくなるフレーム四隅ほど発生しやすい

- パープルフリンジは絞り込んで撮影することで発生を抑えられる

- 手軽に除去するならレタッチソフトで補正するとよい

パープルフリンジは境界うっすら現れるため等倍にして見てみないと、ぱっと見ではわからないこともあります。こだわった現像をするならしっかりと対策する必要がありますので、上記を参考に発生の原因や対策を理解して、今後のデジタル一眼レフカメラライフに役立ててみてください。