マニュアルモード以外にしてカメラで撮影すると、ちょうどいい明るさの写真に撮ることができますが、これはカメラに明るさを測るセンサーが内蔵されているおかげです。カメラにはさまざまな測光モードがついており、使いこなすことで自分の理想に近い明るさの写真を撮ることができるようになります。ここでは3種類の測光モードについてご紹介していきたいと思います。

カメラの測光とは

測光とは読んで字のごとく、光を測るということです。マニュアルモード以外で撮影する際、カメラは適正な明るさの写真に仕上がるように、撮影前にファインダーに写る光の量を測り、絞り値やシャッター速度を調整してくれる機能がついています。これをAE(Automatic Exposure)と呼び、日本語では自動露出と呼ばれます。

普段オートモードで私たちが何気なく撮影している写真も、実はカメラは明るさを測って適正な露出になるように調整してくれているのです。あまり目立たないので縁の下の力持ちって感じですね。

この光の量を測ることを測光と呼び、私たちはファインダーを見ながらシャッターボタンを押すだけで撮影できてしまうのですが、逆光や一部だけが明るい(暗い)被写体など、撮影するシーンによっては、自分が思っていた明るさの仕上がりにならないこともあるのではないでしょうか。

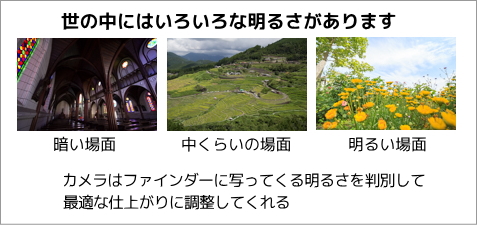

測光をしてカメラはファインダーの中にどれくらいの明るさがあるのか、どれくらいの条件にすれば上手に撮れるかを決めてくれるわけですが、世の中にはさまざまな明るさのものがあり、カメラが決めた明るさの基準と、自分が思っている明るさの基準に違いが生じることがあります。

デジタル一眼レフ・ミラーレス一眼カメラには標準露出を割り出す方法として主に3つの測光方式があり、それぞれ違う特徴がありますので、これからそれぞれの特徴についてご紹介していきたいと思います。

オールマイティーに使える多分割測光(評価・マルチパターン測光)

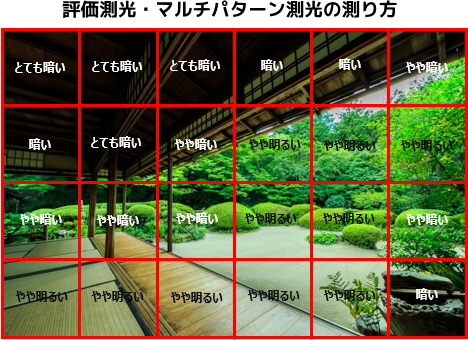

多分割測光(評価・マルチパターン測光とも呼ばれる)は、フレーム(ファインダー)に写っている画面をいくつかのエリアに分割して明るさを測ります。Canon系カメラでは評価測光とよばれ、ニコン系カメラではマルチパターン測光などと呼ばれますが、呼び名が違うだけで仕組みは同じです。

下の図は、縦4つ、横6つの合計24のエリアの明るさを個別に測り、最後にエリアごとの明るさを集計し、どれくらいの露出にすれば適正な明るさで写るかをカメラが判断します。これはわかりやすいように正方形の碁盤の目のように分割しましたが、実際にはもっとエリアが複雑な形で分かれています。高性能なカメラになると200分割以上に分けて制御するものもあります。

例として、とても暗い・暗い・やや明るい・明るい・とても明るいの5つのカテゴリに分け、数を計算して、カメラが適正な露出を割り出します。(すごく簡単に説明していますが、実際はもっと複雑です)

以前のデジタル一眼レフ・ミラーレス一眼カメラは、単に各エリアの明るさを判別して制御していましたが、最近のカメラはAi(人工知能)を搭載したものもあり、明るさだけでなく、色や距離なども測ることによって総合的にどんな被写体なのかを判断して、適正な露出にしてくれるものもあります。

ほとんどのデジタル一眼レフ・ミラーレスカメラでは、初期設定としてこの多分割測光になっています。一般的に撮影する状況下であれば失敗も少なく、オールマイティーに使えるモードであるため、初心者の方はもちろん、中・上級者の方でも普段はこのモードで撮影することが多いです。

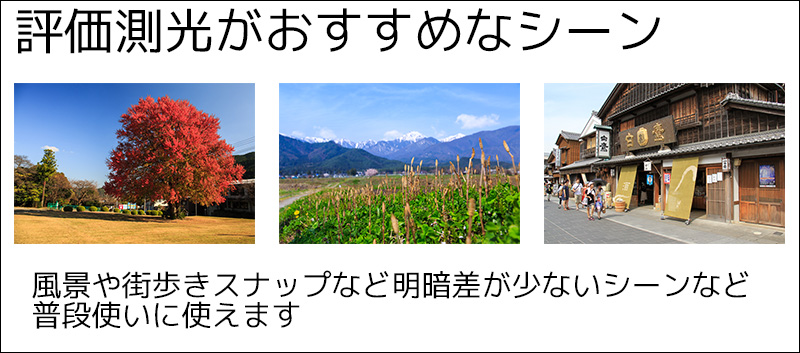

多分割測光(評価・マルチパターン測光)がおすすめなシーン

多分割測光は、普段使いで最もお世話になる測光方式です。普段はこのモードにしておけば失敗はすくないと言えます。街中やお出かけ時のスナップ撮影や、主に屋外での風景撮影など、あまり極端な明暗差がないシーンで使えます。

中央重点測光

中央重点測光は多分割測光とは違い、フレームの中央部だけの明るさを測って、中心から離れれば離れるほど周囲の明るさは無視します。Canonについては「中央部重点平均測光」と呼ばれており、周りの明るさも考慮しながら平均的な明るさを測るようになってします。

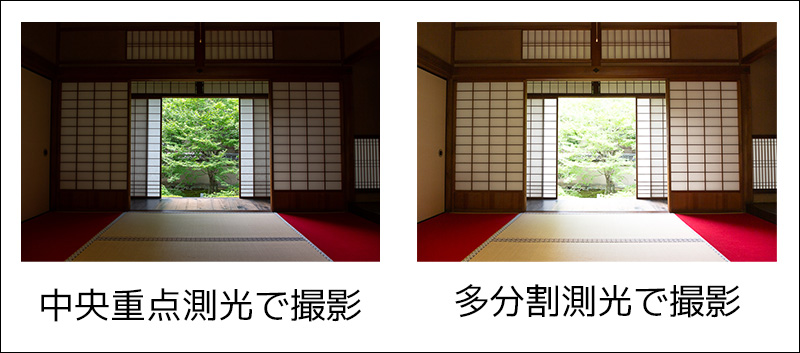

上の図のように、基本的には中央部の明るさや色、距離に重点を置いた測光方式であるため、中央部の被写体の明るさに合わせて撮影したい場合などに向いています。このように一部逆光になっている被写体や、主題になるものを中央に配置して撮影する場合には、中央重点測光にするとよいでしょう。

上の写真のようなシーンを多分割測光で撮影すると、暗い要素が多すぎるため、カメラが明るく撮ろうとしてしまいます。部屋の中は明るくなりますが、奥の風景が白飛びしてしまします。

奥の緑に明るさを合わせたい場合は中央重点測光にするとうまく撮影できますが、多分割測光にすると部屋の中の明るさも考慮されてしまうため、上の右の写真のように明るく撮れてしまいます。

中央重点測光がおすすめなシーン

中央重点測光がおすすめなシーンは、ポートレートなど主題を中心に配置する写真や、やや大きい明暗差があり、主題に明るさを合わせたいシーンなどにおすすめです。

部分測光・スポット測光

部分測光・スポット測光は中央部のごく限られたエリアの明るさのみを測ります。その他のエリアの明るさは測らず無視されます。

大きな逆光状態であったり、ポイントを合わせたい被写体が小さいなど、自分の狙ったピンポイントの場所の明るさに合わせたいときに便利です。

メーカーによって違いはあるものの、部分測光はファインダー全体の約5~7%、スポット測光に関してはファインダー全体の1~2%の部分だけの光を測ります。よりシビアに測れるように部分測光やスポット測光モードにすると、ファインダー内に測光する範囲が表示されます。

シビアな場所を基準に明るさを合わせることができるので、明暗差が複雑になっている被写体でも、柔軟に光を測ることができます。また極端な明暗差でも中央だけの明るさを測ることができます。

主題をずらしたい場合はAEロックを使って露出を固定し、フレーミングをずらして調整しましょう。

しかし明暗差がない場所や被写体が大きい場合などは、逆に意図しない明るさに仕上がったりしますので、普段使いには向きません。撮影が終わったら、失敗を防ぐために多分割測光に戻しておくことをおすすめします。

部分測光・スポット測光がおすすめなシーン

部分測光やスポット測光は、特定の部分だけに明るさを合わせたいときに使います。暗闇に浮かぶ月や建物などや、極端な逆光時に基準にした被写体に露出を合わせるときなど、ピンポイントで露出を合わせるときに便利です。

カメラの測光モードを理解しよう まとめ

- オート撮影で美しく撮れるのは、カメラが測光してくれているおかげ

- 測光モードには「多分割測光」「中央重点測光」「部分・スポット測光」の大きく3つ

- 多分割測光は普段の撮影などオールマイティーに使える

- 被写体メインに明るさを合わすなら中央重点測光がよい

- 極端な明暗差や逆光がある場合は部分・スポット測光を使う

このように測光モードにはいくつか種類があり、撮影するシーンによって使い分けることで、思い通りの明るさに撮影しやすいメリットがあります。特に逆光時の撮影にはモードを変えることで有利になりますので、上記を参考に各測光モードの違いを理解し、撮影してみてください。